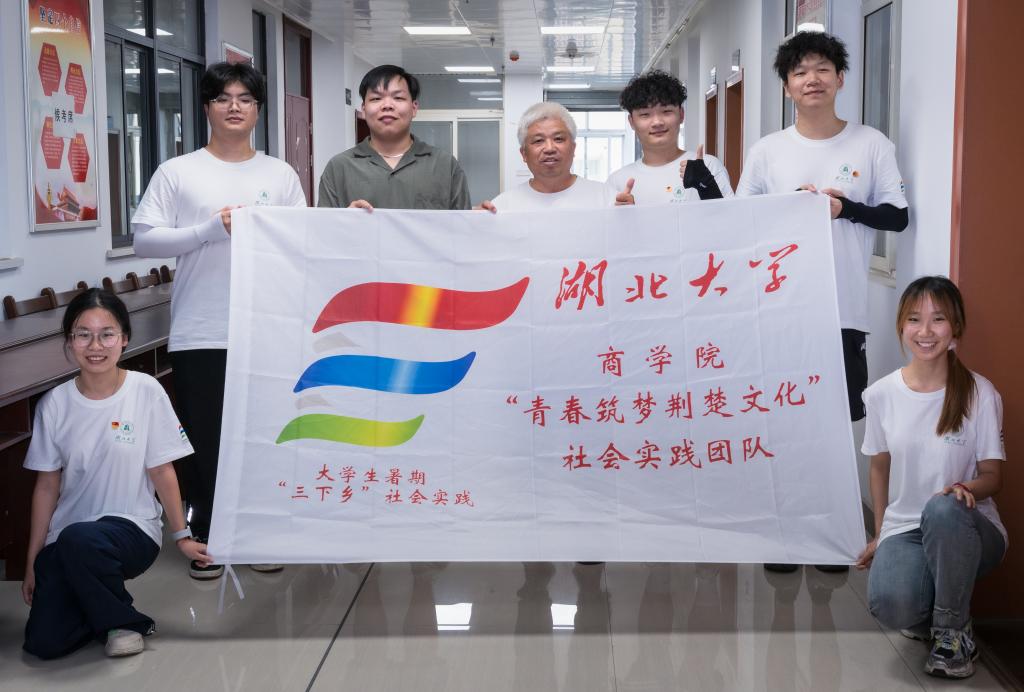

2025 年 8 月 21 日至 23 日,暑气未消的云梦大地迎来了一群特殊的 “文化探寻者”—— 湖北大学商学院“青春筑梦荆楚文化”社会实践团队。他们跟随习近平总书记的脚步,深入这座有着“千年古县” 之称的孝感市云梦县,对话简牍守护人,走访文物发现者、揭秘非遗传承人,在与历史的对话中,触摸荆楚文化的脉搏,感悟非遗传承的温度与力量。

对话守护者:聆听秦简背后的“云梦故事”

云梦,因睡虎地秦简的出土而闻名遐迩,这片土地上,藏着太多与历史对话的密码。实践团队的第一站,便来到了云梦县老年人文体协会简牍专委会,在这里,他们见到了深耕秦简研究数十载的简牍守护人刘俊明老师,以及云梦皮影戏非遗传承人秦礼刚之孙秦朗。

“云梦秦简形制规整,书法兼具实用性与艺术性,其中《秦律十八种》里‘因雨免罚’‘保护幼兽’的条文,更是打破了世人对秦代‘暴政’的刻板印象。” 刘俊明老师手持自己编纂的秦简研究资料,话语间满是对这份文化瑰宝的珍视。他从秦简的历史脉络、形制尺寸,到书法风格、史料价值,娓娓道来,将两千多年前的秦代社会图景生动地展现在学子们眼前。秦朗虽专注于皮影艺术,却也听得格外认真,不时点头,两种非遗文化在这场交流中悄然碰撞出火花。

“刘老师,您是如何与秦简结缘的?”“作为青年,我们该如何让秦简文化‘活’起来?” 在刘俊明老师的讲解结束后,学子们迫不及待地抛出心中疑问。面对这些充满朝气的青年,刘俊明老师毫无保留地分享自己的经历:“最初只是被秦简上的文字吸引,后来越研究越觉得这里面藏着中华文明的根,一钻就是几十年。”同时,他寄语学子:“现在就业形势严峻,但秦简中‘坚持不懈、坚信希望’的精神,正是年轻人最该汲取的。别被‘大学生混日子’的刻板印象困住,找准方向、珍惜时光,才能为社会贡献力量。” 临别时,刘俊明老师还将自己多年研究成果编纂成册赠予团队,厚重的典籍里,是一位文化守护者对青年一代的殷切期盼。

探访发现者:病榻前感悟“草根” 的文明力量

如果说刘俊明老师的讲解让学子们对秦简有了系统认知,那么拜访睡虎地秦简发现人张泽栋老先生,则让他们深刻感受到了“平凡人创造的不凡”。

走进张泽栋老先生家中,病榻上的老人虽言语含糊、行动不便,但一听到“睡虎地秦简” 几个字时,浑浊的眼底瞬间迸发出锐利的光芒。1975 年寒冬,23 岁的张泽栋还是一位普通农民,在云梦火车站西侧挖排水渠时,他从青膏泥的异色中,敏锐地察觉到异常。凭借此前参与汉墓保护的经验,他认出这是封墓材料,果断回填上报,这一 “举手之劳”,最终促成了睡虎地 12 座秦墓的惊世发掘,1155 枚秦简的出土,彻底改写了世人对秦史的认知。

“站在老人病榻前,我总忍不住盯着他那双曾与泥土对话的手。” 团队成员陈帼菲感慨道,“没有学术头衔,没有专业背景,可就是这双握锄的手,用田间淬炼的敏锐改写了历史叙事。他让我明白,真正的文明守护从不论出身,历史转折的钥匙,往往藏在普通人一念担当的勇气里。”

团队成员陈歆颖则被墙上一张照片深深吸引—— 那是张泽栋老先生修复东汉陶楼时的场景,照片里张泽栋老先生正躬着腰,夹起一片碎片,小心翼翼的贴合。再看陶楼已经完成的部分,每一片屋瓦、每一个陶俑都精致无比。“在众人欢呼秦简的发现时,他却转身埋首于残破陶片,将东汉庄园生活从废墟中重建。” 陈歆颖说,“他修复的不只是文物,更是一个时代的烟火日常。这份甘于寂寞的坚守,让我懂得真正的热爱,是对平凡之物怀有非凡的敬意。”

“初中学历却在《江汉考古》发表百余篇论文,从田野发现者成长为研究者,张老先生用一生证明,学问的根源是热爱与专注,而非文凭。” 吴加棋的话语里满是敬佩。而诸凯则对 “睡虎地” 名字的由来格外触动:“当年给古墓命名时,老先生结合地形与‘虎乳子文’的楚地传说,才有了这个既形象又有文化底蕴的名字。这让我知道,文化传承不只在书本里,更在对脚下土地的热爱中。”

揭秘传承人:光影间触摸千年不惜的匠心温度

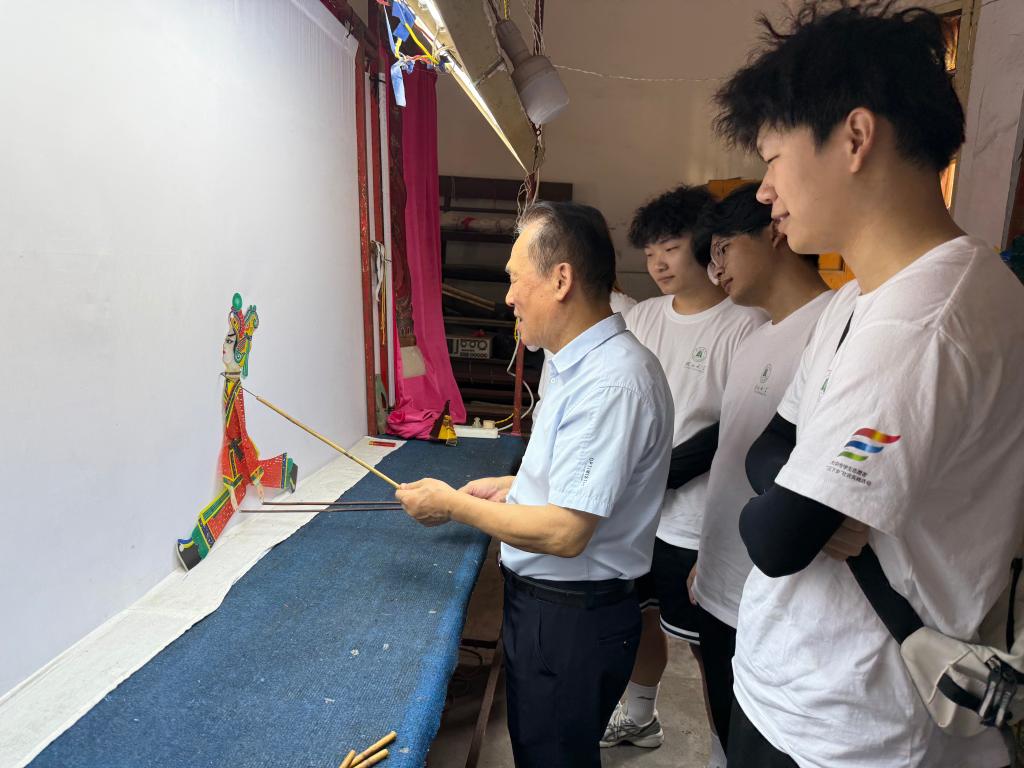

当幕布后的灯光亮起,一双布满老茧的手在丝线间翻飞,牛皮雕镂的影人顿时有了呼吸——在云梦县“梦泽影戏馆”,实践团队见到了国家级非遗传承人秦礼刚,深入探访这项千年技艺的传承之路。

在梦泽影戏馆内,秦礼刚老师首先向团队成员传授了皮影戏的基础操作技法。他详细讲解了如何让影人在幕布上灵活行走的要领,并指导同学们进行实际操作体验。“让影人活起来的关键在于手上的力道和节奏”,秦老师一边示范一边讲解,“既要让影人动作流畅,又要保持其形态的稳定性”。

随后,秦礼刚老师系统介绍了云梦皮影戏的历史渊源与发展脉络。他从皮影戏的起源讲起,阐述了这一艺术形式在不同历史时期的演变过程,特别说明了云梦皮影在造型、唱腔、表演方式等方面的独特之处。团队成员还观摩了秦老师多年来创作和收藏的各类皮影作品,这些精美绝伦的皮影生动展现了中国传统手工技艺的高超水平。

在访谈环节,实践团队围绕秦礼刚老师的从艺经历和传承实践进行了深入交流。当被问及如何与皮影戏结缘时,秦老师回忆道:“我小时候就因为嗓音条件较好而受到称赞,当时就对皮影戏产生了浓厚兴趣,但由于历史原因未能立即投身于此。”他详细讲述了在特殊历史时期自学四种技艺的经历,以及后来在生产队的支持下正式拜师学艺的过程。"当时生产队长认为我有这方面的天赋,鼓励我专门学习这门艺术。虽然起初以为这只是玩笑话,但后来发现队长是认真的,我就此走上了皮影戏的道路。”

谈到师从经历,秦老师感慨道:“起初老师因为教学时间有限而有些犹豫,但我提出可以在农闲时节白天学习制作皮影,等到伏天演出淡季时再晚上学习表演技艺。最终老师被我的诚意打动,收我为徒。”凭借过人的天赋和刻苦的努力,秦礼刚很快在技艺上取得了长足进步,甚至超越了老师的水平。

当被问及是什么力量支撑他坚持传承皮影戏近五十年时,秦老师表示:“皮影戏蕴含着深厚的文化内涵,我个人对这门艺术有着由衷的热爱。将近五十年的从艺生涯,可以说我将一生都奉献给了皮影戏事业。如果让这门艺术在我手中失传,那将是非常可惜的事情。我有责任和义务将皮影戏传承下去,并发扬光大。”

对于青年一代如何参与非遗传承,秦礼刚老师特别强调:“在学生群体中传播非遗知识是最好的传承途径。只要有人愿意学习皮影戏,哪怕他们未来不一定从事这个行业,这门艺术就不会失传。我希望非物质文化遗产能够受到全社会的高度重视,不愿意看到中国的任何一项非遗技艺失传。”

通过此次探访,实践团队不仅加深了对云梦皮影戏的了解,更感受到了一位非遗传承人对传统文化的深厚情感和强烈使命感。秦礼刚老师用近半个世纪的坚守,诠释了文化传承者的责任与担当,为青年一代树立了坚守传统、勇于传承的榜样。

青春担使命:为非遗传承注入“青年力量”

三天的实践之旅,短暂却充实。从聆听秦简故事到感悟皮影魅力,从对话文化守护者到探访文物发现者,湖北大学商学院的学子们用脚步丈量云梦的文化厚度,用心灵感受非遗的传承温度。

“实地走访让我们真切看到,非遗传承既有机遇,也面临挑战。” 团队负责人表示,接下来,团队将进一步深化与云梦县简牍专委会、非遗传承人的合作,通过新媒体传播等方式,让秦简文化、皮影艺术走进更多年轻人的生活,推动传统文化与现代社会深度融合。

青春筑梦,文化寻根。这场云梦之行,不仅让湖大学子读懂了荆楚文化的厚重,更让他们坚定了传承非遗的决心。正如刘俊明老师所言,青年一代当以“坚持不懈、坚信希望” 的秦简精神,在文化传承的道路上,活出精彩,贡献力量。而云梦大地上,那些关于守护与传承的故事,也将在青春力量的加持下,续写新的篇章。

(审核:马兴建)